4月23日NHKEテレチョイス@病気になったときで放映された

<上殿皮神経障害による腰痛>に関する感想記事がインターネット上

に載っていました。

上殿皮神経痛へのアプローチ ~検査に出ない原因不明の腰痛に対して~

2016/05/10 21:30

先日出先で見たテレビで、腰痛に関するあるコーナーに目を引かれました。

それは「上殿皮神経痛」についてのものです。

番組内では、原因不明といわれる85%の腰痛のほとんどはこの疾患であり、

数は少ないもののこの疾患を対象にした治療はとても良い成績を残している

と紹介されていました。

原因不明の腰痛は治療院とは切っても切れない縁があります。

そういう意味では大変に気になるトピックでしたので、自分なりに調べたこ

とや推察したことについて、書いてみようと思います。

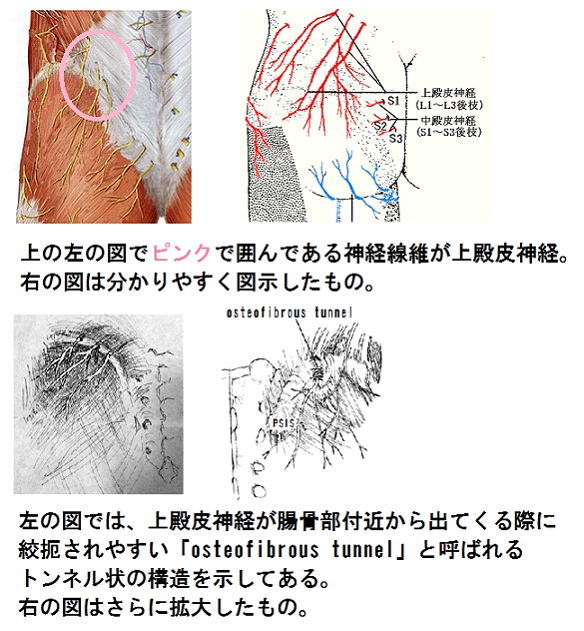

上殿皮神経障害とは、上殿皮神経(Superior Cluneal Nerve:SCN)がその

走行において、腸骨稜を乗り越える際に貫通する胸腰筋膜の部分で絞扼され

ることで生じる腰痛を主体とする障害、と定義されています。

上殿皮神経は胸腰筋膜を貫通し殿部の皮膚へその枝を伸ばしますが、上殿皮

神経の内側枝が腸骨縁のosteofibrous tunnelを通るため同部で神経が絞扼さ

れやすい可能性が指摘されています。

文章だけではイメージがつきにくいので、図を見ながら確認してみましょう。

*上殿皮神経の解剖的特徴を書いておきま

・上殿皮神経はTh11~L4の後根神経の皮枝に始まる感覚神経である(運動神経は

含まれない→障害されても筋機能は問題にならない)

・腰背部を下外側へ走行し、腸骨稜近傍で胸腰筋膜を貫通して殿部へ至る

・神経の線維は平均4 ~ 5 本あり,それらがbranchとしてつながっているこ

ともある

・上殿皮神経は胸腰筋膜を正中から7 ~ 8cm のところで貫通するが、中間枝

や外側枝は腸骨稜より上方の筋膜を貫通する傾向にある

【症状について】

上殿皮神経障害による腰痛は、上殿皮神経の支配領域に一致するとされてい

ます。

範囲としては、第4腰椎の高さの腰背部から、会陰部付近を除く臀部全体が

相当します。

ですから、障害側の腸骨稜および殿部を含む痛みが起きますが、その他に

上殿皮神経の腸骨稜通過部である正中から7 ~ 8cm 外側に圧痛点があること

もあります。

特に正中から7cm 外側の腸骨稜部のトリガーポイントが見つかりやすいよ

うです。

一方,國谷医師らの報告によれば、症状は腰痛のみが59%、下肢痛のみが8%、

両者合併が33% であったとされ、症状が腰痛に留まらないことが示唆され

ています。

腰の動きで増悪する腰痛がのが特徴とされていて、具体的には後屈や側屈・

回旋・起立・座る動作・長時間の立位や座位・歩行・寝返りでも増悪します。

前屈に関しては関係しないとするものと、悪化するとするものがあり意見が

分かれているようです。

中には歩行に伴う間欠性腰痛を呈するものもあり、脊柱管狭窄症との鑑別が

難しいケースもあります。

【解剖学的要因について】

すべての上殿皮神経が腸骨稜と胸腰筋膜でできているosteofibrous tunnelを

通るかどうかについては、異論もあるようです。

Kuniyaらの報告によると、59体(109側)の上殿皮神経のうち56%で、少なく

とも1 本がosteofibrous tunnelを通過していた、とされています。

内訳は内側枝の39%,中間枝の28%,外側枝の13%、となっています。

なお、解剖学的研究による上殿皮神経のosteofibrous tunnelでの絞扼は

,

1.8 ~ 13% と比較的稀であるとの報告があります。

ですから、解剖学上の結果では85%の原因不明の腰痛のほぼすべてが上殿皮

神経障害とするのはやや無理があるようにも見えます。

しかしながら、釧路労災病院の井須医師による報告によれば、上殿皮神経痛

の診断に基づいた治療成績は極めて良好であり、数値上は無視できないのも

確かです。

【治療について】

医療機関での治療については、主にブロック療法が選択されます。

上殿皮神経の絞扼部位や大殿筋に存在するトリガーポイントを目安にブロッ

ク注射を行うことで、およそ4~5回の注射で1年半ほど効果が持続すると

のことです。

ブロック注射で使用される薬剤はリドカインやロピバカインになります。

リドカインやロピバカインは、イオンチャネルの一つであるナトリウムチャ

ネルに結合し、ナトリウムイオンの透過を阻害して活動電位を不活性化する

ことにより、神経伝達を遮断することで疼痛の伝達を妨害します。

このことから、ブロック療法は運動学的な発生原因を改善するというよりは、

痛みを発生するあるいは伝える神経の活動を抑えるものといえます。

ですから、上殿皮神経が絞扼される原因は除去されるわけではありません。

実際にブロック療法が効果を示さない症例については、胸腰筋膜の切開や

上殿皮神経の剥離による解放を目的とした手術が選択されるそうです。

【徒手療法家としてのアプローチ】

上殿皮神経障害における研究では、発症の原因については今のところ明らか

にはされていないとされています。

過去の報告では前述のように比較的高齢者に多いことから、加齢性変化が

影響している可能性が示唆されていますが、一方でプロや若年のスポーツ

選手選手や若年の兵士に起こったという報告もあるようです。

このことから、スポーツや高いレベルの肉体トレーニング、体幹の回旋な

どが発症に関与している可能性も示唆されています。

いずれにせよ胸腰筋膜の緊張が絞扼の原因と関連が深いとされているので、

我々のような徒手療法家の立場では、これをどう解消するのかが鍵となります。

胸腰筋膜は脊柱起立筋が入り込み、主に広背筋・大殿筋の連結においても

重要な構造物です。

これらの筋とつながることから、特に腰椎の伸展に関わるとされています。

腰椎の伸展に関する筋群が過緊張をきたしているということは、まず反り

腰になっていると考えていいでしょう。

ですから、施術においては反り腰をいかに解消するかが肝になります。

手順としては

、

①股関節屈曲に関わる筋の伸張性を改善する

②広背筋・大殿筋をリリースして胸腰筋膜に掛かっているテンション

を緩める

③反り腰の再発を防ぐエクササイズを指導する

という流れが良いと思われます。

こうしてみると、いわゆる腰痛に対して治療院等で行われているアプローチ

がそのまま適用になるケースが多いといえます。

85%もの原因不明の腰痛の多くが関係するという上殿皮神経痛、そしてその

原因となりやすい反り腰の解消は、腰痛に関わる者が抑えておくべき基本と

言えるでしょう。